Museumsstück des Monats Dezember 2024: Morse-Apparat

Museumsstück des Monats Dezember 2024: Der Morseapparat

Unser Museumsstück des Monats Dezember 2024 ist ein Gerät, das bereits in den frühen Jahren der Eisenbahnen Deutschlands im Einsatz und noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein weit verbreitet war: der Morseapparat.

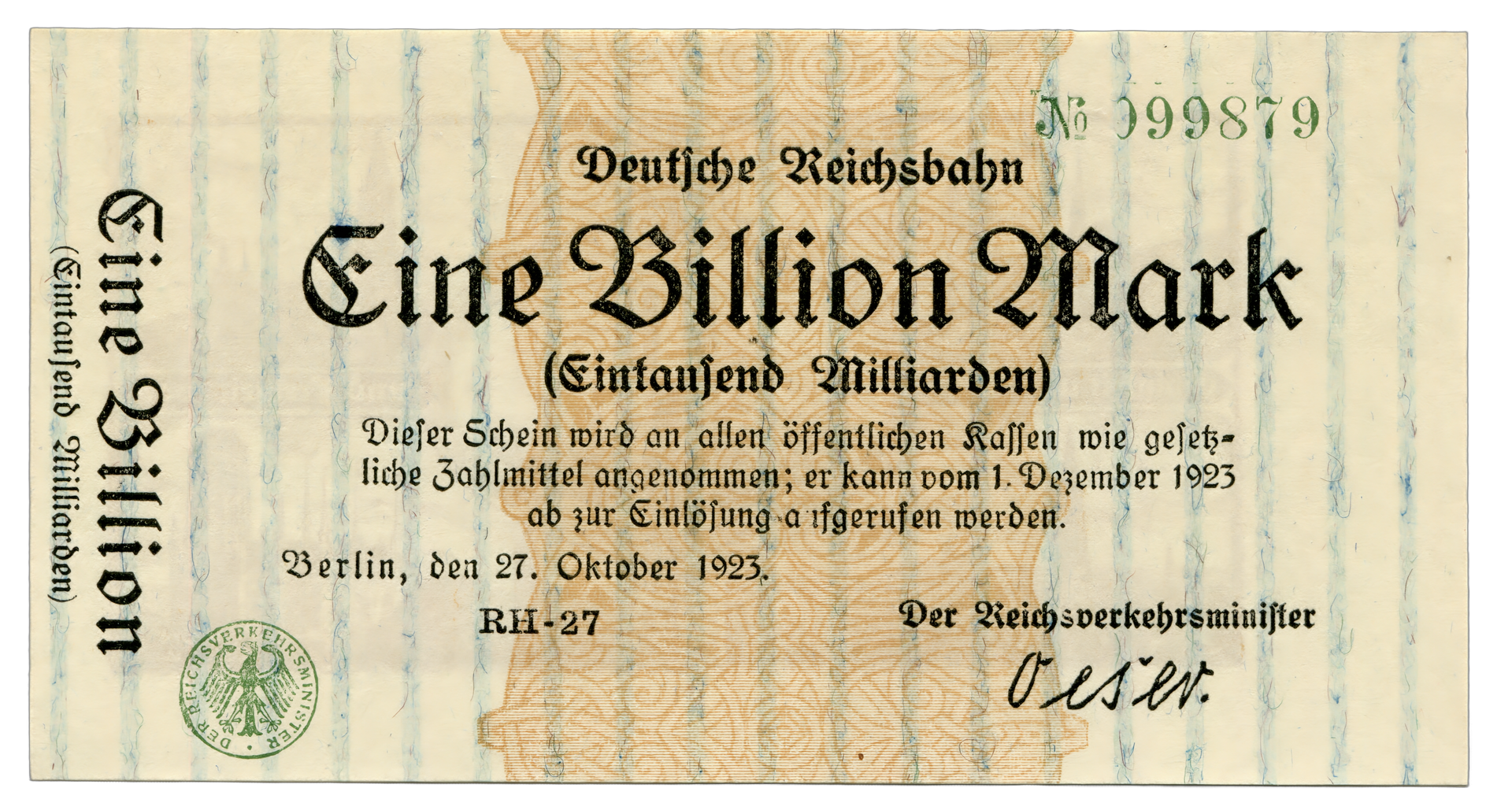

Die Möglichkeit, Mitteilungen mit Hilfe von elektrischen Strömen über weite Strecken weiterzugeben, stellte einen großen Fortschritt in der Kommunikation dar. Die Entwicklung dieser Technik fiel zeitlich mit dem Bau der ersten Eisenbahnen zusammen. Das war für die Entwicklung der Eisenbahn außerordentlich wichtig, denn um den Verkehr mit diesem neuen Verkehrsmittel sicher und effizient durchführen zu können, bedurfte es einer schnellen Kommunikation. Es war der amerikanische Erfinder

Samuel Morse, der ab 1837 den ersten brauchbaren Schreibtelegrafen entwickelte.

Diese Telegrafen, nach ihrem Erfinder auch „Morseapparate“ genannt, setzte man überall auf der Welt auf vielerlei Gebieten ein. Um 1850 setzte sich Morses Technik auch in Deutschland durch. 1865 wurde das Morsealphabet im Rahmen des „Internationalen Telegraphenkongresses“ in Paris standardisiert, was die Kommunikation über Ländergrenzen hinweg deutlich vereinfachte.

Das Morsealphabet ist ein Zeichensatz zur Übermittlung von Buchstaben, Zahlen und übrigen Zeichen. Es besteht aus drei Symbolen: kurzes Signal (Punkt), langes Signal (Strich) und Pause.

Mit Hilfe der Morseapparate wurden die übermittelten Signale sichtbar gemacht, indem ein Schreibstift auf einen Papierstreifen drückte. Der Schreibstift wurde durch einen elektrischen Impuls gesteuert, den der Beamte, der die Nachricht absendete, dadurch beeinflusste, indem er mehr oder weniger lang auf seinen Morsetaster drückte. Der Empfänger-Apparat druckte dann die Nachricht auf einem Papierstreifen aus.

Am besten kann man das System an dem bekannten Notfall-Signal für SOS erklären. Das S besteht im Morsealphabet aus drei Punkten, das O aus drei Strichen. SOS wird daher als Morsecode „··· ···“ geschrieben.

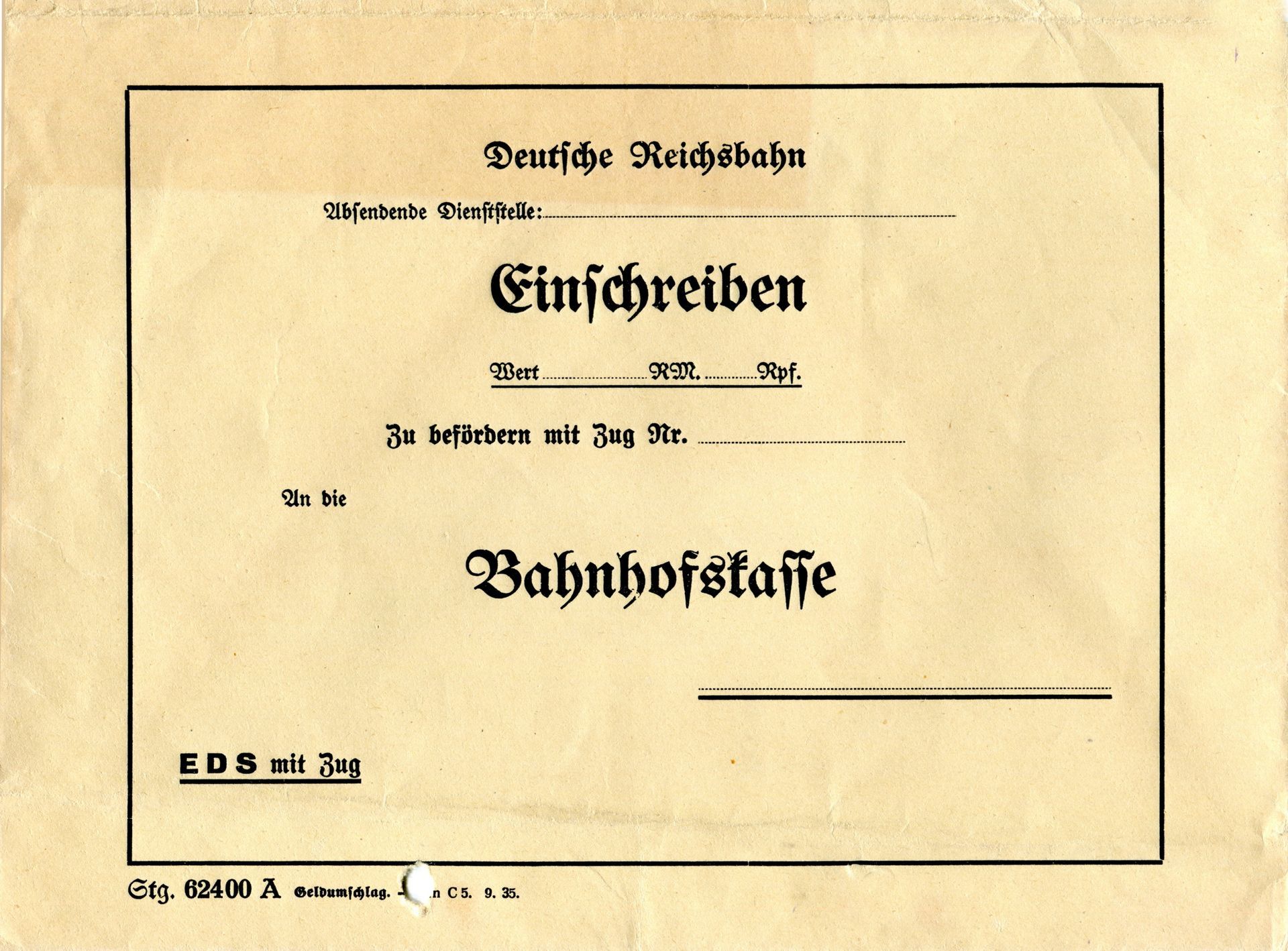

Die Eisenbahnen hatten eigene Telegraphenanlagen, die auf der Grundlage der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) errichtet wurden. Nach der EBO von 1904 waren zum Beispiel auf Hauptbahnen und solchen Nebenbahnen, die mit mehr als 40 km / h befahren wurden, die Zugfolgestellen durch Telegrafen und auf sonstigen Strecken durch Telegrafen oder Fernsprecher zu verbinden.

Es gab verschiedene Telegrafenleitungen. Die erste Leitung, Bezirksleitung genannt, diente der Kommunikation mit den benachbarten Dienststellen und war je nach Erfordernis in zwei oder mehr Kreise abgeteilt. Die zweite Leitung, als Fernleitung bezeichnet, diente der Fernkommunikation. Darüber hinaus gab es auf Hauptbahnen und verkehrsreichen Nebenbahnen noch eine besondere Morseleitung für den Zugmeldedienst, die sogenannte Zugmeldeleitung.

In Jünkerath gab es sicher unzählige Morseapparate für die verschiedenen Zwecke, doch auch auf den Bahnhöfen der Nebenbahnen kamen sie selbstverständlich zum Einsatz. Zur Ausstattung der Bahnhöfe an der oberen Ahr findet man beispielsweise in einem Amtsblatteintrag vom 5. Mai 1913 folgenden Eintrag:

„Auf der neu eröffneten Strecke Ahrdorf - Blankenheim (Wald) ist eine Bezirksmorseleitung hergestellt, worin nachstehende Stationen mit je einem Morseapparat eingeschaltet worden sind. Die Rufzeichen der Stationen sind in [ ] beigesetzt: Ahrdorf [h], Dollendorf (Eifel) [l], Freilingen (Eifel) [r], Mülheim (Eifel) [ü], Blankenheim (Eifel) [o], Blankenheim (Dorf) [d] und Blankenheim (Wald) [b].“

Die Rufzeichen waren wichtig, damit der Empfänger einer Nachricht wusste, dass er und nicht eine der anderen Stationen in der Kommunikationskette gemeint war. Der Beamte im Telegrafendienst hatte eine genaue Vorgehensweise zu beachten. Es galt die Reihenfolge

1. Anruf,

2. Meldung,

3. Abtelegrafierung (Abgabe) und Aufnahme,

4. Empfangsbestätigung (Quittung).

Um den Ablauf einer Kommunikation zwischen zwei Bahnhöfen zu verdeutlichen, soll nachfolgend ein Telegramm zwischen den Bahnhöfen Ahrdorf (Rufzeichen h) und Dollendorf (Rufzeichen l) beschrieben werden. Die Darstellung ist einem Fachbuch aus dem Jahre 1920 entnommen, lediglich die Namen und die Rufzeichen wurden angepasst:

„Will die Station Ahrdorf an die Station Dollendorf ein Telegramm abgeben, so telegrafiert sie zunächst ununterbrochen das für Dollendorf festgesetzte Rufzeichen l („· ··“). In dem Wechsel dieser Zeichen klappern nun die Schreibhebel aller in die Leitung eingeschalteten Morsewerke der Stationen der oberen Ahrtalbahn. An dem Takt der Zeichen hört der Beamte in Dollendorf, dass er gemeint ist. Er drückt zunächst auf seinen Taster und unterbricht so den Strom, der Stift der Schreibhebel liegt jetzt überall gegen den Papierstreifen und würde dort, wo der Papierstreifen läuft, einen ununterbrochenen Strich erzeugen.

Dadurch, dass infolge der Stromunterbrechung das Morsewerk in Ahrdorf (und den restlichen Bahnhöfen der Strecke) aufhört zu klappern, merkt der Beamte in Ahrdorf, dass Dollendorf seinen Ruf gehört hat und sich melden will. Er lässt seinen Taster los.

Jetzt meldet sich Dollendorf mit den Worten „Hier l“. Ahrdorf gibt das Verstanden-Zeichen (ve, ··· ·) und fügt sein eigenes Rufzeichen h (····) hinzu. Jetzt ist die Verbindung zwischen den Beamten in Ahrdorf und Dollendorf hergestellt und die eigentliche Telegrammabgabe kann beginnen. Ahrdorf telegraphiert den gewünschten Text und beendet ihn mit dem Schlusszeichen „· · ·“. Hat Dollendorf das Telegramm entziffert, so hat es nunmehr Quittung zu geben, und zwar in der Form „· · · · · ·“. Das bedeutet „rrr“ und steht für „richtig“.

Anhand dieser sehr stark verkürzten Darstellung kann man erkennen, dass der Telegrafendienst viel Übung und viel Konzentration erforderte. Es durften deshalb auch nur solche Beamte oder sonstige Bedienstete zu dieser Tätigkeit herangezogen werden, die von der zuständigen Behörde geprüft und zugelassen waren.

Die „Vorschriften für den Telegraphendienst“ von 1908 regelten die Details des Dienstes. Die mit der Bedienung der Telegrafeneinrichtungen betrauten Beamten hatten sich während der vorgeschriebenen Dienstzeiten so einzurichten, dass sie den telegrafischen Anruf ungehindert hören und sofort beantworten konnten.

Um den Telegrammverkehr nachvollziehbar und sicher zu machen, mussten die ankommenden Telegramme mit allen Dienstvermerken auf den Morsestreifen aufgenommen und in der Reihenfolge ihrer Ankunft in die dafür vorgesehenen Telegrammbücher eingetragen werden. Morsestreifen, Telegrammbücher etc. waren zu Beweiszwecken mindestens ein Jahr aufzuheben. Das war deshalb so wichtig, damit man zum Beispiel bei Unfällen genau nachvollziehen konnte, wer welche Meldung abgegeben hatte. Telefone, damals Fernsprecher genannt, eigneten sich dafür nicht.

Wie uns ein ehemaliger Eisenbahner berichtete, waren Morseapparate an den Nebenstrecken noch bis in die 1950er Jahre im Einsatz.

Obwohl viele tausend solcher Geräte bei den deutschen Eisenbahnen genutzt wurden, findet man heutzutage kaum noch welche. Unser Morsegerät konnten wir bei ebay ergattern. Ein weiteres, allerdings unvollständiges Gerät, wurde im Hochwasser 2021 stark beschädigt und wartet noch auf seine Restaurierung. Unser Traum ist es, einmal mehrere Geräte zu verbinden und in Funktion setzen zu können.